「四 十八茶、百鼠」といわれるほど茶と鼠系統の色は、江戸全期を通して庶民の衣類の色相を担ってきました。流行色を詳細に見ると鼠系統より茶系統が断然多く、同色異名のものもありますが約90種の色が小袖雛形本や染色本などから数えることができるそうです。

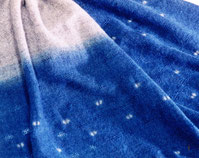

寛文6年(1666)『御ひいなかた』に素鼠(鼠色)は見られますが、「何々鼠」と称する鼠色の変相色が現れはじめるのは江戸中期頃からで、末期にかけては茶色に劣らない程多くの色名が生まれました。藍鼠・錆鼠湊・鼠・濃鼠・薄鼠・柳鼠・銀鼠・葡萄鼠・深川鼠・利休鼠と藍が必要とされる色名を挙げてみましたが、微妙な破調の色相はクールで粋な色合いです。湊鼠は薄い浅葱色に鼠色を含んだものをいい、江戸時代後期の染色指南書『手鑑模様節用』の色譜に「みなと鼠。此ころ流行して深川ねずみといふ」と記され、「ねずみ」は「にぶいろなり、こきをつるばみ染といふ、‥‥今のあゐねづみ」と鈍色系統の色が「何々鼠」と呼ばれるようになった変遷も記されています。藍鼠は青味をおびた鼠色の色調で、平安時代に青鈍(あおにび)と呼ばれていました。

藍鼠の染法は『諸色手染草』明和9年(1772)に「下地をうすあさぎに染、右ねづみぞめ(茄子の木の焼灰を用いたごまめ汁染)のごとく染てよし」と記されています。文政年間(1818-30)にベロ藍(唐藍)の輸入が盛んになると『染物早指南』嘉永6年(1853)には「藍鼠。唐藍、墨ポッチリ、石灰水、豆汁」「湊鼠。唐藍、蘇芳、墨ぽっちり、からし水、豆汁」『染風呂敷伝書』明治4年(1871)「ぶどう鼠。あいろう、すおう、ねりずみ」などと新しい染料を用いた染色が見られるようになります。

鼠系統の色感は一見地味で、幕府の政策である服装の奢侈取締令の要求に従うようでもありますが、「洒落と粋」を好む江戸町人の色彩感覚に適応した色でもあったようです。藍鼠は長く流行し維新後も化学染料による染色と従来の伝統的染色方法が見られ、明治21年に伊勢崎織物組合が規定した藍鼠の染色には、「正藍、矢車、五倍子、鉄漿」を用いることになっています。昭和4年(1929)『本多次郎翁植物染色法』によれば「銀鼠。水浅黄藍下、夜叉で染めてかねをかける」と微妙な染めに、衰退した藍が継続して使われていたことが分ります。

参考:「日本の伝統色」長崎盛輝 京都書院